-

- 10-03-28

무소유 단상 - 김철웅 (경향신문 3,16)

본문

[여적]무소유 단상

김철웅 논설실장

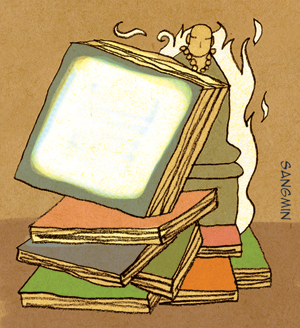

열반에 든 법정 스님이 남긴 화두는 ‘무소유’다. 법정은 수필집 <무소유>에서 그 뜻을 이렇게 풀었다. “이 세상에 태어날 때 나는 아무것도 갖고 오지 않았었다. 살 만큼 살다가 이 지상(地上)의 적(籍)에서 사라져 갈 때에도 빈손으로 갈 것이다….” 이는 인간이 공수래공수거(空手來空手去)의 존재란 불교의 가르침에 충실한 불자의 모습이다. 법정은 이런 말도 했다. “무소유란 아무것도 갖지 않는 것이 아니라 불필요한 것을 갖지 않는다는 뜻이다.” 비슷한 말을 한 사람은 많다. 에리히 프롬은 <소유냐 삶이냐>에서 물질적 소유와 탐욕의 소유양식에서부터 창조하는 기쁨을 나누는 존재양식으로의 전환이 필요하다고 말한다. 이는 “무엇인가를 갖는다는 것은 다른 한편 무엇인가에 얽매인다는 뜻”이란 법정의 말과 일맥상통한다. 동서고금의 수많은 철학자들이 인간의 욕망과 집착에 대해 고뇌하고 성찰하고 답을 구했다. 그 점에서라면 법정의 무소유 화두는 전혀 새로운 게 아니다.

그럼에도 그의 화두가 세상에 커다란 반향을 일으킨 데는 까닭이 있다. 실천이다. 법정은 죽음의 순간까지 무소유를 실천했다. 세상은 법정이 남긴 책들이 절판될 거라면서 마구 사들여 품귀현상까지 빚게 하며 소유에의 집착을 드러냈지만 그는 입적 전 “모든 책을 더 이상 출간하지 말라”고 부탁했다 한다. 풀어놓은 ‘말빚’을 다음 생으로 가져가지 않겠다며. 정부가 국민훈장을 추서하려 했지만 그의 가르침에 충실한 문도(門徒)들이 거절했다 한다. 주변을 번거롭게 하지 말라는 고인의 유언에 맞지 않는다며.

‘법정 현상’은 세상이 그만큼 소유와 물신주의에 찌들어 있음의 반증일 게다. 그의 죽음은 무소유를 성찰하는 계기가 됐다. 그리하여 생각이 미치게 되는 곳이 무소유 정신과는 정반대 방향으로 치닫고 있는 사회·경제적 현실이다. 이건 그러려고 해서 그런 게 아니다. 언죽번죽 무소유를 들먹이며 고인을 기리는 정치인, 사회 지도층들을 보면 저절로 그렇게 된다. 뭔가 이상하고 우스꽝스럽지 않은가. 탐욕과 권력 추구에 몰두하느라 번들거리는 얼굴로 무소유를 읊조린다는 게 허위의식 아닌가. 가령 의무교육 무상급식을 나라 거덜낸다며 반대하는 입으로 무소유를 기릴 수 있는가. 단상은 이어진다. 이른바 지도층은 무소유 화두를 성찰적 계기로 삼기보다는 지배 이데올로기 강화 수단으로 이용하는 게 아닌가.

<김철웅 논설실장> ⓒ 경향신문 & 경향닷컴